Mitschrift des Vortrags von RR Prof. Hubert Deutsch

„Ein Leben für die Oper“

am 23. April 2008 in der Villa Wertheimstein in Wien,

moderiert von Dr. Peter Dusek

![Bildergebnis für prof. hubert deutsch - Ein Leben für die Oper]()

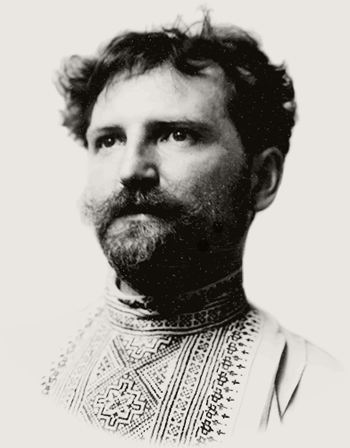

Prof. Hubert Deutsch. Foto: Franz Johann Morgenbesser

Dusek: Wie ich Sie kenne, Prof. Deutsch, werden Sie sicher wissen, was am Tag Ihrer Geburt am Abend in der Staatsoper gespielt wurde.

Deutsch: „Tosca“ mit Vera Schwarz, Alfred Piccaver und Emil Schipper.

Meine erste Opernvorstellung habe ich im Alter von 10 Jahren gesehen; es waren „Die Meistersinger“ von Richard Wagner in der Wiener Volksoper. Den Hans Sachs sang ein gewisser Josef Schwarz, aber nicht der berühmte Josef Schwarz, sondern ein Namensvetter, der war damals in Prag engagiert; das habe ich aber erst nachher herausgefunden. Ein Herr Depser, von dem ich nichts Näheres weiß, sang den Walther von Stolzing. Es hat später einen Herrn Tepsa gegeben, beide waren Heldentenöre.

Dusek: Das Elternhaus, wie in Wien üblich, und die Großeltern gingen die auch in die Oper?

Deutsch: Meine Eltern waren beide Beamte, mein Vater ein Bundesbahninspektor, meine Mutter eine Beamtin des E-Werks. Von 11 Vorfahren bin ich der einzige Nachkomme. Bei meinem Vater waren es vier Geschwister, bei meiner Mutter sieben, aber ich war das einzige Kind.

Dusek: Das war der berühmte Bruch nach dem ersten Weltkrieg; ab dem gab es dann viele Einzelkinder.

Deutsch: Von den Geschwistern meiner Eltern sind einige jung gestorben. An meine Großeltern kann ich mich noch erinnern. Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, hat bei uns gewohnt. Sie war sehr musikalisch, hat Klavier gespielt und hat mir den ersten Klavierunterricht gegeben, etwa ein Jahr lang. Sie hat immer gemeinsam mit meinem Vater − meine Mutter war daran nicht sosehr interessiert − damals noch mit Kopfhörern klassische Musik gehört. Ich erinnere mich noch, ich war fünf bis sechs Jahre alt, als sie einmal „Tristan und Isolde“ gehört haben, und ich habe gesagt, ich möchte auch mithören, aber es hat mir gar nicht gefallen und hat auch nur einige Minuten gedauert. Ein zweites Mal war es „Die Frau ohne Schatten“. Das hat mich irgendwie interessiert. Es wurde daheim natürlich oft über Oper, Theater und Konzert gesprochen; mein Vater hat auch recht gut Klavier gespielt, er hat mit meiner Großmutter vierhändig gespielt, etwa Beethoven-Symphonien, nur klassische Musik und das hat mich wahrscheinlich angeregt. Danach habe ich meine erste Oper ganz und bewußt gehört. Das war „Ein Maskenball“, noch bevor ich zum ersten Male in der Oper gewesen bin, eine Übertragung dieser Oper, und ich habe mit dem Textbuch in der Hand mitgelesen. Ich habe diese Oper von A bis Z mitgehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war eine Wiener Aufführung mit Zdenka Zika als Amelia.

Dusek: Als mich Hubert Deutsch endgültig überzeugt hat, daß er sich in der Operngeschichte besser auskennt als sonst irgendwer, war die Geschichte, als Brigitte Hamann an einer Frage für ihr Buch „Hitlers Wien“ gescheitert ist, die doch nicht so uninteressant ist: Adolf Hitler war in der Ära Gustav Mahler in der Wiener Staatsoper in einer Tristan-Vorstellung. Es war das letzte Jahr von Mahler; in diesem wurde siebenmal Tristan unter Mahler gegeben und dreimal unter einem anderen Dirigenten. Es war nicht eruierbar, wann der damals 17- bis 18-jährige Hitler, es war sein Maturajahrgang − er hatte einem Freund eine Karte geschrieben „war gestern in Tristan“ − man wußte also nicht genau das Datum, wann Hitler im „Tristan“ gewesen ist. Er war schon in der Maturaklasse, hat dann aber nach dem Tod seines Vaters aufhören müssen. In der siebenten oder achten Schulklasse war Hitler in Wien und hat seinem Freund die bewußte Karte geschrieben, wo er belegt, dass er im „Tristan“ gewesen ist. Glauben Sie, man kann in der Wiener Staatsoper im Archiv feststellen, ob sagen wir am 7. Mai der Herr Mahler dirigiert hat? Das ist nicht möglich. Die erste Auflage des Buchs der Hamann sagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Mahler damals dirigiert, es läßt sich aber nicht mehr genau eruieren. Daraufhin habe ich beschlossen, das Rätsel mit Hubert Deutsch zu lösen. In der zweiten Auflage des Hamann-Buches ist die Sache geklärt. Über die Abrechnungsbelege ist erkenntlich, dass Mahler an diesem Tag einen Zuschlag als Dirigent erhalten hat. Das hat Hubert Deutsch herausgefunden. Der Hintergrund dazu ist: Auf den damaligen Programmzetteln der Wiener Staatsoper war der Dirigent nicht vermerkt, auch in den Wochenbesetzungen war das nicht vermerkt, es hat damals niemanden interessiert, es war fast selbstverständlich, daß er fast immer am Pult ist. Hubert Deutsch konnte also die Frage lösen, und das zeigt die Diffizilität dieser Dinge.

Deutsch: Ich habe eben gewußt, wo ich nachschauen mußte. Ich schließe an Gustav Mahler mit meiner Familiengeschichte von vorhin an. Mein Vater ist mit 18 Jahren aus Brünn nach Wien gekommen und ist dann sehr oft auf Stehplatz in die Oper gegangen und hat Gustav Mahler dirigieren sehen. Er hat erzählt, wie aufregend es gewesen ist, weil man nicht gewußt hat, welcher Dirigent kommt. Man hat eben geschaut, und wenn Mahler herausgekommen ist, war ein besonderer Applaus. Die Leute haben sehr getobt, es gab einen starken Auftrittsapplaus für Mahler. Dann hat er mir viel von der Oper erzählt. Die Gutheil-Schoder z. B. war zwar sehr berühmt, war eine tolle Schauspielerin, aber gesungen habe sie wie eine knarrende Türe. Diese Singschauspieler und -spielerinnen haben unter Mahler erst begonnen. Er hat sehr darauf geachtet, dass auf der Opernbühne auch gespielt wird und dramatisch mehr passiert. Dann hat mir mein Vater gesagt, bevor ich zum ersten Mal in die Oper gegangen bin: Alle Sänger sind groß und dick und stehen nur und singen, sonst machen sie nichts. Das war mir aber egal, wichtig war mir, dass sie schön singen. Dann habe ich bald nach dem ersten Zuhören im Radio versucht, meine Eltern zu überzeugen, daß ich bis 10 am Abend aufbleiben darf, um die übertragenen Opern zu Ende hören zu können. In einer dieser Opernübertragungen hat die Anny Konetzni gesungen, und ich habe mich sofort in diese Stimme verliebt. Ich war ja noch ein Kind, aber ich habe trotzdem gesagt, die gefällt mir ganz besonders. Wir spielen jetzt eine Aufnahme des Tristan vom 2. Jänner 1943, eine Neuinszenierung, aber in den alten Roller-Bühnenbildern − Gustav Mahler hatte bekanntlich Roller in die Staatsoper engagiert. Im Jahr 1903 mit der Mildenburg und Erik Schmedes als Isolde und Tristan war die Premiere, Mahler hatte dirigiert; Roller hatte zum ersten Mal die Bühnenbilder gemacht. 1943 wurde beschlossen, diese Bilder völlig neu zu bauen, und es war eine Premiere unter Wilhelm Furtwängler. Anny Konetzni hat eine Schwester gehabt, die Hilde Konetzni, die sang im jugendlich dramatischen Fach, aber sie war ebenso gut wie ihre Schwester. Von den beiden hatte ich zuhause schon gehört gehabt. Sie waren in den dreißiger Jahren die neuen Stars an der Oper. Anny kam 1933/1934, und die Hilde kam zwei Jahre später 1935/1936. Es wurde mir akustisch bestätigt, daß beide besonders gut sind, und ich war von beiden sehr begeistert.

Dusek: Und wir begrüßen hier die Tochter von Hilde Konetzni.

Deutsch: Sie ist ihrer Mutter und ihrer Tante sehr ähnlich.

Dusek: Prof. Deutsch geht also in die Oper, wird geprägt, wie oft sind Sie damals im Jahr in die Oper auf Stehplatz gegangen?

Deutsch: Am 16. September 1938 war ich zum ersten Mal auf Stehplatz in der Oper, ganz allein. Mein Vater hat gesagt, man geht hin und stellt sich an; das habe ich gemacht. Man spielte „Tosca“ mit Else Schulz, Paul Schöffler und dem Mazarov. Die Schulz hat zum ersten Mal die Tosca gesungen, der Mazarov zum ersten Mal den Cavaradossi und der Schöffler zum ersten Mal in Wien den Scarpia. Dann durfte ich einmal im Monat auf den Stehplatz gehen, wegen der Schule nicht öfter. Das hat sich später aber gesteigert. Da ich in der Schule sehr schlecht wurde, habe ich aber Opernverbot bekommen, dann durfte ich aber doch wieder gehen. Schließlich habe ich begonnen, in der Akademie für Musik zu studieren, und dann bin ich von 1942 bis 1944 fast jeden Tag in die Oper gegangen, war aber auch in Konzerten.

Dusek: Wann entstand der Wunsch, Dirigent zu werden?

Deutsch: Der Wunsch ist eigentlich nur entstanden, weil ich gedacht habe, mir hat die Oper so gut gefallen, irgendwie muß ich zur Oper kommen. Wie kommt man zur Oper? Man studiert Musik und wird Dirigent. Ich habe tatsächlich mein Studium bei Swarowski gemacht und kam ins Engagement nach Linz. Ich habe bald noch während meiner Studienzeit sehr viel bei Agenten begleitet und habe eine ziemliche Routine im Korrepetieren erworben. Aus dieser Zeit, schon vom Stehplatz her, kannte ich viele angehende junge Sänger: Da war z. B. die Liane Synek, die eine ziemlich bekannte Hochdramatische wurde; sie hat in Wien leider nur an die 15 Mal gesungen. Dann war die Melitta Muszely, die hat etwa 30 Mal in Wien gesungen, ist eine Kammersängerin aus Berlin und war der Superstar von Felsenstein in der Berliner Komischen Oper; sie hätte heute hierher kommen sollen, aber sie ist leider familiär verhindert. Dann war die Friedl Riegler, sie war vier bis fünf Jahre an der Oper engagiert mit einer wunderschönen Stimme, hat aber selbst das Singen aufgegeben. Dann war die Lilian Benningsen; sie wurde ein Mezzo-Star in München. Dann war der Eberhard Wächter, ein paar Jahre jünger, den habe ich auch schon vom Stehplatz her gekannt. Dann der Waldemar Kmentt, der Fritz Uhl und . . . der Karl Löbl. Wie man weiß: Jeder, der in Wien mit Musik oder Oper zu tun hat, fängt auf dem Stehplatz an. Die Leonie Rysanek war zwar nicht auf dem Stehplatz; ich habe sie kennengelernt, weil ich sie auf Konzerten eines Vereins für Opernfreunde begleitet habe. Das war ein neues Schwesternpaar: Lotte und Leonie Rysanek.

Das mit den Geschwistern auf der Opernbühne hat im 19. Jahrhundert begonnen mit den Schwestern Giulia und Giuditta Grisi, dann gab es die Malibran mit der Viardot-Garcia, dann gab es die Lilly und Marie Lehmann − nicht zu verwechseln mit der Lotte Lehmann i, dann gab es die Schwestern Konetzni, Dermota und Leo Cordes, dann Willi und Karl Friedrich, dann Spas Wenkoff und Wenko Wenkoff und Emmy Loose mit Friedl Lohr. Es gibt immer wieder Familien, die mehrere Sänger hervorbringen.

Dusek: Sie haben in der Oper gelebt, zwischendurch wurde studiert, wann kommt der Sprung in die Oper? Der kommt ja nicht als Dirigent?

Deutsch: Das erste Mal habe ich in der Oper als Korrepetitor für das Jerger-Studio 1948 gearbeitet; Alfred Jerger hat ein Studio für die jungen Mitglieder der Wiener Oper eingerichtet. Es gab aber nur drei Aufführungen einer Produktion, und das waren „Die vier Grobiane“ im Redoutensaal; Alfred Jerger hat Regie geführt, Willi Loibner hat dirigiert. Gesungen haben unter anderem Ruthilde Boesch, Sieglinde Wagner, Ljubomir Pantscheff; das waren die damaligen Nachwuchssänger. Einer meiner Studienkollegen hat dort korrepetiert; sie sind mit einem Korrepetitor allein aber nicht zu Rande gekommen, und die in der Oper engagierten waren sehr beschäftigt. Da hat mich mein Studienkollege gefragt: „Kannst und willst Du nicht auch bei uns helfen“, und so kam ich dorthin und habe „Die vier Grobiane“ korrepetiert, auf den Bühnenproben gespielt und alles, was man halt so macht. Das war mein erster aktiver Kontakt mit der Staatsoper. Dann war ich in Linz im Engagement und bin wieder nach Wien zurückgekommen. Ich war damals an der Akademie, jetzt Universität als Lehrbeauftragter, also auch Korrepetitor.

Da wurde ich von Kammersänger Witt, der damals Oberspielleiter der Staatsoper war, angesprochen, ob ich nicht auch in der Oper arbeiten würde, sie suchten in der Oper einen Inspizienten. Ich habe zuerst gesagt, Inspizient ist nichts für mich, ich bin doch ein Musiker. Aber Witt hat mir zugeredet, und so bin ich vom 2. Mai 1955 an jeden Tag am Abend im Theater an der Wien gesessen. Da hat die Staatsoper noch im Theater an der Wien gespielt und parallel waren Proben in der großen Oper. Eines Abends hörte ich, wie davon geredet wurde, daß zwei oder drei Korrepetitoren krank sind; es war also großer Mangel an Korrepetitoren, und am nächsten Tag waren viele Proben. Da habe ich mich beim damaligen Studienleiter Prof. Hudez gemeldet; er hat schon gewußt, daß ich eigentlich ein Korrepetitor bin. Ich habe ihm gesagt, ich würde mich trauen, die „Aida“-Proben zu spielen, denn ich hatte auch schon in Linz die gesamte „Aida“ für die Bühnenproben gespielt gehabt.

So habe ich in der Staatsoper auf der großen Bühne begonnen und habe drei oder vier Tage zur Zufriedenheit des Dirigenten gespielt, es war Raffael Kubelik; als der engagierte Korrepetitor, es war Prof. Pichler, zurückgekommen ist, sind wir bei einer Probe gleichzeitig da gewesen. Pichler ist am Klavier gesessen, und Kubelik hat gefragt, „wieso sind Sie da, wo ist der andere?“ Ich war aber ohnehin da, bin umhergestanden, und Kubelik wollte, daß ich weiterspiele, weil er mich schon gewohnt war. Das war selbstverständlich nichts gegen Prof. Pichler, aber das hat mir das Engagement als Korrepetitor und zweiter Bühnenkapellmeister an der Staatsoper eingebracht. Da war ich vom 1. September 1955 an und habe dann bei vielen Eröffnungsvorstellungen auf der Bühne zu tun gehabt. So war ich drei Jahre lang Korrepetitor und Bühnenkapellmeister.

Ich hatte aber zu wenig geübt gehabt und war pianistisch-technisch nicht sehr sicher. Herbert von Karajan war nicht sehr zufrieden mit mir, wollte mich kündigen, hat aber die Kündigung wieder zurückgenommen, und schließlich war ich so unsicher, daß ich selber von dieser Position weg wollte. Da wurde eine Möglichkeit im Notenarchiv frei, da wurde ich Leiter des Notenarchivs der Staatsoper, habe dort sehr viel altes Notenmaterial vorgefunden, das habe ich gesichtet, es war ein wahnsinniges Durcheinander. Das Material, das wir nicht gebraucht haben und in der Oper praktisch nicht notwendig war, wurde an die Österreichische Nationalbibliothek abgegeben. Eines Tages hat mich Karajan rufen lassen und hat zu mir gesagt. „Ich weiß, daß Sie organisatorisch sehr begabt sind, und ich brauche einen Koordinator, weil es in der Staatsoperndirektion drunter und drüber geht; da muß jemand kommen, der das ordnet. Auf diese Weise kam ich in die Staatsoperndirektion, zunächst als Koordinator. Im nächsten Jahr, als mein Vertrag verlängert werden sollte, habe ich darum gebeten, dass etwas in den Vertrag hineinkommt, was bleibend ich. Ich habe gesagt: Wenn der nächste Direktor kommt, braucht er vielleicht keinen Koordinator. Ich möchte das künstlerische Betriebsbüro in meinem Vertrag haben. So wurde ich Stellvertreter des Leiters des künstlerischen Betriebsbüros der Wiener Staatsoper.

Dessen Leiter war damals Ernst August Schneider, der während des zweiten Weltkriegs eine Zeitlang provisorischer Operndirektor gewesen war, der – ich traue mich, das zu sagen –, damals aber nicht mehr viel gemacht hat. Er hat am liebsten Freikarten verteilt und ähnliches. Ich habe seine eigentliche Arbeit gemacht, und das war sehr gut für mich, weil ich auf diese Weise alles aus dem Effeff kennengelernt habe. Viele Jahre später unter Direktor Seefehlner, wurde ich schließlich Leiter des künstlerischen Betriebsbüros; er glaubte, ich sei längst dessen Leiter, man ist aber dann draufgekommen, daß dem nicht so war. Unter Staatsoperndirektor Lorin Maazel war ich ein Jahr lang Direktor-Stellvertreter, und nach dem Tod von Eberhard Wächter war ich wieder Direktor-Stellvertreter. Ich habe insgesamt unter zwölf Staatsoperndirektoren gearbeitet.

Dusek: Gibt es da Phasen wo man mit seinem Schicksal hadert, daß man nicht Dirigent oder Direktor geworden ist?

Deutsch: Ich war immer der Überzeugung, daß ich nicht die Fähigkeiten gehabt hätte, ein erster Mann zu sein. Ich habe keine Übersicht über das Materielle gehabt, über die Einteilung des Geldes. Man hätte zumindest einen administrativen Direktor dazu bekommen müssen. Aber ich habe eine solche Funktion nie angestrebt. Daß ich kein Kapellmeister geworden bin, war ganz in meinem Sinn. Ich habe nie geglaubt, daß ich ein großer, berühmter Musiker werde.

Dusek: Gab es Phasen, wo Sie gedacht haben, „jetzt muß ich schon wieder hineingehen, heute ist eine schlechte Aufführung? Wie oft gehen Sie heute in die Oper?

Deutsch: Nicht sehr oft. Ich gehe zu allen Generalproben und hie und da zu Aufführungen, die interessant sind, wenn ich überhaupt eine Karte bekomme, das ist nicht ganz so einfach!

Dusek: Welchen Einfluß hat die Administration? Nehmen wir irgendein Beispiel. Die Boesch erzählt immer wieder, daß sie mit der Gruberova, ihrer Zerbinetta, jahrelang irgendwem dauernd im Ohr gelegen ist. War das nicht ohnehin Ernst August Schneider?

Deutsch: Die Gruberova ist ein eigenes Kapitel. Sie hat vorgesungen im Jahr 1969. Da kam ein Anruf vom Portier zu mir, ich war Stellvertreter des Leiters des künstlerischen Betriebsbüros, aber alle Anrufe kamen damals zu mir. Der Portier sagte: „Da ist eine junge Dame, die möchte gern vorsingen; sie möchte mit Ihnen sprechen.“ Sie kam zum Apparat und sagte: „Ich bin nur einen Tag lang in Wien, ich komme aus München von einem Wettbewerb und muß am Abend schon wieder nach Bratislava. Ich möchte gern vorsingen.“ Da damals jeder bei uns vorsingen konnte, das gilt grundsätzlich bis heute noch, habe ich ihr gesagt, sie könne vorsingen. Es konnte sogar auf der Bühne sein, weil diese frei war, und die Gruberova hat phänomenal die Königin der Nacht und Lakme gesungen. Ich habe mir gleich gedacht und Direktor Schneider war damals auch mit dabei: Sie singt mit 21 so gut wie die Toti dal Monte oder eine von den internationalen Koloratur-Größen. Zuvor hatte sie ein Jahr in der Provinz in der Slowakei gesungen. Daraufhin hat sie auch noch Direktor Reif-Gintl vorgesungen. Sie wurde mit 1. Jänner 1970 engagiert. Sie hat dann sehr bald schon die Königin der Nacht gesungen. Vorher war das Lucia Popp, mit der es eine ähnliche Geschichte gegeben hatte. Sie ist auch sehr plötzlich gekommen und nach dem Vorsingen sofort engagiert worden. Die Popp hat die Königin aufgegeben, und die Gruberova hat dann öfter diese Rolle gesungen, aber auch die Olympia und viermal die Zerbinetta in der alten Inszenierung. Sie war nur sehr unglücklich und wollte irgendetwas unternehmen. Ich weiß das aus erster Quelle. Ljubomir Pantscheff hat ihr geraten, sie möge zu Ruthilde Bösch gehen, um sich ihre stimmlichen Möglichkeiten bewusster zu machen. Kurzum, sie hat dann bei der Bösch studiert. Dann kam die Ära Seefehlner; die zweite Premiere war „Ariadne auf Naxos“. Ich habe Karl Böhm geraten, er soll sich die Gruberova anhören, das sei eine Zerbinetta, die aus dem eigenen Haus ist und wirklich hervorragend singt. Böhm hat sich herbeigelassen und sie bei einem Bühnenvorsingen angehört und sofort gesagt: „Die will ich haben.“ Seefehlner, der erst später gekommen ist, hat sogar die Nase gerümpft und gesagt, „nein, ich habe sie gehört, so gut ist sie nicht, ich möchte eine Zerbinetta aus Berlin bringen, Frau Cuccaro.“ Das wurde aber von Böhm strikt abgelehnt, und Gruberova hat die Premiere gesungen. Von da an hat ihre Weltkarriere begonnen.

Dusek: In kleinen Rollen hat man schon gehört, daß da noch etwas kommen wird. Ich kann mich auch an die Gruberova, bevor sie noch entdeckt war, schon als wunderbar gut erinnern. Sie hatte in ihrem Fach die viel rundere Mittellage und die Höhe war viel belkantesker und die Höhe war noch irrer. Da bin ich auf sie zu und habe gesagt, „ich hab Ihnen das gar nicht zugetraut, singen Sie kein anderes Fach“; darauf hat sie gesagt, „was soll ich singen? Es gibt da nichts anderes als die Lucia.“ Da habe ich zu ihr gesagt: „z. B. die Norma oder die Puritani und die Linda di Chamonix.“ Darauf sie: „Na wer spielt denn das? Niemand spielt das.“ Sie war überrascht von ihren Erfolgen. Aber ich finde es schön, daß so etwas in der Operndirektion passiert.

Deutsch: Was sicher nicht so gut war, und das muß ich leider sagen bei Rollenbesetzungen in den gesamten 40 Jahren, die ich in der Staatsoper war, habe ich erlebt, daß man sich zu wenig um junge Sänger bemüht und sich nicht überlegt hat, wie könnte man die entwickeln und was sollten sie als nächstes singen. Das war die nicht so gute Zeit der Gruberova, die hundert kleine Partien gesungen hat und hie und da auch einmal eine große. Aber man hätte eigentlich schon von Anfang an sagen müssen, jetzt sollte sie das und das und das singen. Das ist aber erst passiert, als sie schon groß geworden war.

Das Beispiel, das ich von der Gruberova erzählt habe, war wahrscheinlich ein besonders originelles und einmaliges. Ich habe unzählige Vorsingen gehört und erlebt darunter auch das Vorsingen des Placido Domingo. Er hat fabelhaft gesungen, aber es war damals Mai oder Juni und wir hatten keine Vakanz; er wäre damals auch fix für ein Jahr nach Wien gekommen. Aber wir haben gesagt, wir können ihm das nicht antun, weil er auch schon eine gewisse Routine gehabt hat, weil die Vorstellungen bereits verteilt und vergeben waren. Wir hätten ihn vielleicht zwei oder dreimal singen lassen können, aber wir hätten ihn ein ganzes Jahr über da gehabt. Ihm zuliebe haben wir damals keinen Vertrag gemacht. Das war zwei Jahre bevor er 1967 in Wien den Carlos gesungen hat. Da war er aber schon ein anerkannter Tenor.

Dusek: Wir haben damals auf dem Stehplatz gesagt, „Jesus schon wieder ein Zampieri, eine schöne Stimme, aber keine Höhe, aber ganz nett.“

Deutsch: Nun, der Domingo war schon besser als der Zampieri, aber nichts gegen den Zampieri.

Dusek: Er hat immer wieder ein bisserl Höhe gehabt, aber er war ein wenig lethargisch. Er hat oft so zwischendurch irgendwie gesungen, aber wenn Giulietta Simionato richtig losgelegt hat oder wenn Birgit Nilsson mit ihm gesungen hat, hat er auf einmal wie um sein Leben zu singen begonnen. Dann war auf einmal auch die Höhe da. Er war ein nie wirklich Geforderter mit einer der schönsten Stimmen.

Wie sieht das Privatleben des Hubert Deutsch aus?

Deutsch: Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn von einer Mutter. Beide Kinder sind musikalisch, haben also irgendetwas von mir ererbt. Meine Tochter hat sieben Jahre im Fernsehen als Regieassistentin, spezialisiert auf Oper und Konzert, bis sie eines Tages gesagt hat, eigentlich will ich Ärztin werden, und dann hat sie begonnen, Medizin zu studieren, und jetzt sitzt sie da, sie ist angehende Herzchirurgin.

Dusek: Ich habe meine Frau beim Anstellen um Stehplätze für die Karajan-Premiere von „Boheme“ zum ersten Mal angeflirtet. Dann ist die Premiere abgesagt worden, dann bin ich in die Universität gegangen, weil ich Vorlesung gehabt habe, dann sind wir noch einmal Kaffe trinken gegangen, und so ist es passiert. War Ihre Frau irgendwie in den Opernbetrieb involviert?

Deutsch: Nein, sie war gar nicht involviert.

Dusek: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine Ehe funktioniert, wenn einer der Partner ein Opern-Wahnsinniger ist und die Ehefrau nur die Kinder hat und der Mann ist nie da.

Deutsch: Vielleicht war es insoferne meine eigene Schuld, weil ich wollte nie jemanden aus dem Bereich Oper heiraten. Ich habe zwar die Oper geliebt, aber das war mein Beruf: ich habe mir gedacht, zuhause will ich nicht mit jemand zusammenleben, der nur von der Oper redet. Ich habe meine Kinder in die Oper mitgenommen, sie sind dort öfter hingegangen, ich habe sie in die Garderoben gebracht, sie haben immer ein Plakat von der jeweiligen Vorstellung bekommen, sie haben unter meiner Anleitung Autogramme gesammelt und sie haben sie daheim hängen, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter.

Dusek: Was ist Ihr Sohn beruflich?

Deutsch: Er ist autodidaktischer Tonmeister. Er hat ein Aufnahmestudie für CDs und lebt in Deutschland.

Dusek: Gehen wir wieder zur Oper und einzelne Episoden zurück. In der Staatsoper gab es gewisse Ereignisse; ich kann mich erinnern an einen „Fliegenden Holländer“, da gab es ein Einheitsbühnenbild, weil irgendwo hinten der Aufzug steckengeblieben ist und man die Kulissen nicht ausladen konnte. Dann gab´s diese „Tosca“ mit der brennenden Perücke mit der Wischnevskaya . . .

Deutsch: . . . dann gab´s die „Tosca“, wo nicht geschossen worden ist . . .

Dusek: Waren Sie da immer im Haus?

Deutsch: Bei diesen beiden Vorstellungen war ich zufällig nicht im Haus. Das war mit der Caballé, auf die bin ich ehrlich gesagt nicht allzu gut zu sprechen, weil mit ihr immer irgendetwas passiert ist. Bis dahin, daß sie bekanntlich in einer Vorstellung von „Norma“ plötzlich mitten in die Vorstellung gesagt hat, „reden Sie nicht da oben auf der Beleuchterbrücke!“

Dusek: Das war kurz vor der Cabaletta, da wollte sie ablenken.

Deutsch: Ja. Und dann war eine Vorstellung von „Andre Chenier“, wo sie gesungen hat und dann ist ihr ein hoher Ton in der Arie abgerissen und daraufhin ist sie abgegangen. Ich mußte vor dem Vorhang ansagen, Frau Caballé fühlt sich nicht gut, wir müssen unterbrechen. Damals habe ich insgesamt dreimal vor den Vorhang müssen, weil immer wieder hat sich etwas ereignet. Ich kam nämlich zurück in ihre Garderobe, da waren schon zwei Ärzte da und haben gesagt, sie habe 200 Blutdruck, und sie hat gesagt, „ich singe nicht weiter, denn ich möchte meine Karriere nicht der Staatsoper opfern“, so wie das seinerzeit auch Karl Böhm gesagt hat. So mußte ich wieder vor den Vorhang; der Dirigent ist nicht heraufgekommen, es war im dritten Akt unterbrochen worden, und ich sagte vor dem Vorhang, „wir spielen jetzt weiter, noch den vierten Akt bis zum Schlußduett, und dann müssen wir eben abbrechen“. Es waren überraschenderweise keine Missfallenskundgebungen, die Leute haben nur gemurmelt. Dann war in dieser Inszenierung eine Umbaupause; da ist der Dirigent, ich glaube, es war Guadagno, auf die Bühne gekommen und hat gesagt, das mache er nicht, das sei unkünstlerisch, er wolle den vierten Akt gar nicht mehr beginnen. Da habe ich ein drittes Mal vor den Vorhang gehen und sagen müssen, „es tut uns leid, aber jetzt ist Schluß“. Das ist alles wegen Frau Caballé passiert.

Dusek: Haben Sie bei di-Stefano- oder Beirer-Vorstellungen, wo es einen Akt mit di Stefano und einen mit Beirer gegeben hat, wo er abgetreten ist, miterlebt? Ich war in solchen Vorstellungen, wo di Stefano abgetreten ist oder Beirer Allergie hatte.

Deutsch: Hans Beirer hat sich gewehrt − das war eine große Aufregung − er hat Othello gesungen, und da war eine Fahne auf der Bühne, die mit Wind bewegt wurde, und Beirer hat gesagt, da kann er nicht singen. Dann war einmal eine Vorstellung von „Der Troubadour“ mit Bonisolli; nach dem zweiten Akt hat er gesagt, er singe nicht weiter. Ich bin in die Garderobe gegangen, habe ihm zugeredet wie einem kranken Ross, habe ihm versprochen, ihn anzusagen, das habe ich auch getan. Dann hat er behauptet, es hätte kalter Wind aus der Volksoper geweht. Warum gerade aus der Volksoper, das weiß ich nicht. Aber das war seine Ausrede. Er hat dann wohl weitergesungen und das tadellos. Es geschieht sehr oft, daß Künstler, die sich unsicher fühlen, dann, wenn sie angesagt werden, besser singen als wenn nichts geschieht.

Dusek: Wann entscheidet wer das Ansagen? Man hört vor der Vorstellung oft, ein Sänger wolle absagen.

Deutsch: Man versucht, den jeweiligen Künstler dahin zu bringen, daß er ohne Ansage singt, weil eine Ansage negative Stimmung ins Haus bringt. Die Leute sagen dann gleich oje. Wenn das Zureden nicht gelingt, muß man eben ansagen.

Dusek: Waren Sie in der jüngsten „Walküre“-Premiere oder in der Generalprobe?

Deutsch: Ich war in der Generalprobe. Sie sprechen wohl den Umstand an, daß der Bariton seine Stimme verloren hat?

Dusek: Früher hätte das wohl dazu geführt, daß der Dirigent irgendwann in der Mitte des zweiten Aktes unterbrochen und man versucht hätte, den Sänger irgendwie mit „Jauckerln“ aufzumöbeln. Ich habe solche Pausen schon erlebt bei Sängern, die ihre Stimme völlig verloren hatten. Das Seltsame ist, daß dasselbe zwei Wochen vorher bei „Arabella“ mit Peter Weber passiert ist. Da habe ich das Vorgehen nicht verstanden. Er hat im zweiten Akt nicht mehr singen können, und man hat sich gedacht, wird das Stück überhaupt zu Ende dirigiert werden? Dann kam der dritte Akt, und niemand kam vor den Vorhang. Weber hat also weitergesungen, und man hat erfahren, daß Direktor Joan Holender erklärt hat, die Karriere vom Peter Weber sei ohnehin schon aus. Er hat den Journalisten in der Pause mitgeteilt, es wäre ein Fehler gewesen, ihn zu nehmen, er werde entsorgt werden. In den Zeitungen ist gestanden, dieser Kerl habe sich selbst ins Out gesungen. Er wäre aber meines Erachtens der logische Einspringer für den Wotan gewesen. Aber er war völlig kaputt gemacht durch eine Nicht-Ansage, durch eine Nicht-Entschuldigung. Es nimmt die Bereitschaft, den Sängern zu helfen, irgendwie ab. Früher kam an die viermal in der Woche jemand vor den Vorhang, und dann haben alle wunderbar gesungen. Das ist jetzt viel seltener geworden, man läßt die Sänger jetzt auf der Bühne verrecken und verhungern, und dann kommt vor dem dritten Akt „Walküre“ niemand vor den Vorhang, und aus der Zeitung erfährt man dann, das werde Konsequenzen haben. Das ist doch nicht die nette Art! Das verstehe ich nicht.

Deutsch: Ich springe zurück zu Ihrer geliebten Leonie Rysanek, die ich schon als Studentin gekannt habe. Sie hat immer gewußt, was sie will, und ich erzähle dazu eine Geschichte: Es war ein Gesangswettbewerb im Wiener Musikverein, und dort ist alles, was in Wien versammelt war, angetreten, um einen Preis zu machen. Auch die Geschwister Rysanek. Die aber haben keinen Preis gemacht. Da ist die Leonie Rysanek zu der Jury gegangen, der Vorsitzende war Hans Duhan, und hat einen furchtbaren Krach gemacht. Sie hat gesagt, „es ist eine Frechheit, ich bin die Beste und habe keinen Preis bekommen, wieso kommt das?“ Die Jury hat wirklich eingesehen, daß sie die Beste ist, und es wurde im Schlusskonzert vom damaligen Präsidenten des Musikvereins Hryntschak angesagt, daß ein Sonderpreis einer besonders begabten jungen Sängerin gegeben werde. Leonie sang damals die große Arie aus „Ein Maskenball“, hatte schon starken Auftrittsapplaus und danach war es ein ungeheurer Triumph. Leonie ist dann nach Innsbruck engagiert worden. Ich traf sie wieder, als wir „Aida“ geprobt haben, als ich als Korrepetitor eingesprungen bin, stand dort Leonie und hat mich gleich freudigst begrüßt, und damit war ich gut eingeführt beim anderen Ensemble. Mit dabei waren Jean Madeira, George London, Gottlob Frick und Hans Hopf, die haben mich alle vorher nicht gekannt.

Wir sind auch im Volksbildungsheim Alsergrund aufgetreten. Da waren so viele Besucher da als heute hier im Saal sind, vielleicht an die 70. Dort war ein Herr Güde, der hat das organisiert und den damaligen Verein der Opernfreunde gegründet. Er hat einen Vortrag über Oper gehalten und dazwischen waren verschiedene Beispiele. Das erste Mal, daß ich dabei mitgewirkt habe, ich wurde von einem Sänger namens Zach geholt. Der erste Abend hieß „Frauenschicksale in der Oper“.

Dusek: Da gab´s im letzten Jahr der Staatsoper im Theater an der Wien unter Karl Böhm ein Wettsingen von Martha Mödl, Birgit Nilsson und Leonie Rysanek, die alle auserkoren waren, quasi in die engere Auswahl der „Fidelio“-Premiere zur Eröffnung der Wiener Staatsoper zu kommen. Die Mödl hatte damals einen Traumabend, die Rysanek und die Nilsson einen normal guten Abend; beide haben sich gekränkt, daß es die Mödl geschafft hat. Dann war aber die Mödl bei der Haupt- und Generalprobe ziemlich indisponiert, es war keine Sternstunde von ihr, es war einer der schlechtesten Abende von ihr. Sie stand unter hohem Nervendruck. Sie hatte gerade erst begonnen, die Höhen des Sopranfaches nicht mehr zu schaffen. Die Rysanek war eigentlich nur für die „Frau ohne Schatten“ engagiert, in welcher sie Böhm in München gehört hatte, wo er mit ihr „Elektra“ gemacht hatte, und in Rom die Sieglinde, und sie hätte für die Martinis die Aida übernehmen müssen, und das war ein Riesen Zirkus, denn die Generalproben waren öffentlich mit lauter prominenten Gästen, und sie hatte am 7. und 9. die Premiere, und die Generalproben waren immer mit einem Tag Pause; das heißt, sie hatte innerhalb von fünf Tagen vier Generalproben, Premieren von „Aida „ und „Frau ohne Schatten“. Dann kamen sie bei der Generalprobe von „Fidelio“ zu ihr und haben gesagt, wir wollen, dass Sie „Fidelio“ auch noch singen. Sie aber hat gesagt, „das hätte ich so gern mögen, aber das geht nun wirklich nicht mehr, das wird mir zu viel“. Und so kam´s zu einer Ansammlung von Rysanek-Vorstellungen innerhalb von wenigen Tagen. Aber es war alles nicht wirklich so geplant, und es war die Unberechenbarkeit von Rollenbesetzungen. Die Leute sind heute gut, und zwei Jahre später, wenn die Premiere ist, sind sie nicht mehr in der Entwicklung.

Deutsch: Darüber habe ich unlängst ein Telefonat mit Herrn Katona geführt, der in Covent Garden schon seit vielen Jahren der Leiter des Betriebsbüros ist. Er hat sehr darüber geklagt, dass die Vorprogrammierung so lange ist und man gar nicht weiss, ob der Sänger dann in fünf Jahren überhaupt noch die Partie singen kann.

Dusek: Das war seinerzeit nicht so. Wenn ich zurückdenke, hat man damals drei bis vier Monate im voraus nicht ganz genau gewusst, wer dann die Besetzung sein wird. Das ist erst so richtig passiert in den achtziger und neunziger Jahren mit den drei Tenören.

Deutsch: Die Vorprogrammierung ist immer länger geworden. Als ich begonnen habe, in der Direktion zu arbeiten, haben wir auf zwei bis drei Monate im voraus die Besetzung gemacht. Wir haben gewußt, wer da ist; es gab einen Riesenbogen, und da waren quasi die Gäste bzw. die Stars eingetragen. So hat man dann auch die Programmierung gemacht. Man hat etwa gesagt, diese Sängerin ist in dieser Zeit da, da muss sie drei-, vier- oder sechsmal singen. Da spielen wir diese und jene Oper. Das alles hat sich zwei, drei Monate vorher abgespielt. Von da an ist es immer länger geworden. Zuerst war es ein Jahr im voraus, dann waren es zwei Jahre und jetzt ist es wie ich höre schon fünf Jahre. Das sind die Folgen der Globalisierung.

Dusek: Herr Deutsch, es hat immer so etwas wie Blitzkarrieren gegeben, die dann oft abgestürzt sind wie ein Feuerwerk und in sich zusammenfallen. Da gab es viele Beispiele. In meinen 50, in Ihren 73 Opernjahren. Da müssen es eine ganze Menge gewesen sein. Da kamen doch so viele Sänger, die ein Versprechen waren, wo man sagte, „das ist ein neuer toller Tenor, das ist ein neuer Sopran“ und fünf Jahre später war alles vorüber.

Deutsch: Sie haben Recht, aber mir fällt dazu im Moment kein Beispiel ein. Ja, Peter Hoffmann z. B.

Dusek: In letzter Zeit etwa die Bonfadelli; die Martinis hatte eine sehr kurze Karriere.

Deutsch: Die Martinis hatte technische Schwierigkeiten bekommen. Sie hat eine Zeit lang zu viel gesungen, das waren rund zehn Jahre.

Dusek: Da gab´s etwa den Ludoviko Spieß, Louis Lima, der ebenfalls nur 10 Jahre, aber phantastisch gesungen hat, und plötzlich war es vorüber. Für mich sind die 10 Jahre einer Karriere eine entscheidende Sache. Thomas Hampson, Edita Gruberova, alle hatten sie im 10. bis 15. Jahr eine Krise, die sie dann überwunden haben. Wenn sie das schaffen, haben Sänger lange Karrieren, dann singen sie 30 oder 40 Jahre lang. Wenn nicht, sind sie nach 10 bis 15 Jahren plötzlich nur noch in der zweiten oder dritten Reihe.

Deutsch: Da spielt es natürlich auch eine Rolle, dass die Sänger heutzutage überall singen, dass sie hin und her fliegen und dass die Kapazität der Stimme das nicht aushält. Früher hat es Ensembles gegeben, die Leute haben 40 Jahre lang am selben Haus gesungen. In den großen Häusern wurden Sänger nur engagiert, wenn sie vorher schon in der Provinz gesungen hatten. Das gibt es heute auch nicht mehr. Jetzt sind so viele Anfänger sofort an großen Häusern. Das erinnert mich ganz zurück: Als ich das erste Mal „Don Giovanni“ gehört habe, hat Anton Dermota bereits den Octavio gesungen, hat aber damit gerade erst begonnen. Da hat ganz Wien davon gesprochen, dass ein junger Sänger von der Akademie weg engagiert wurde und dann wirklich eine große Karriere im Haus gemacht hat. Schließlich hat er nur deswegen keine große Weltkarriere gemacht, weil der Krieg dazwischengekommen ist. Nach dem Krieg hat es noch etliche Jahre gedauert, aber er war eigentlich kein internationaler Sänger. Aber er war der beste lyrische Tenor, den ich je gehört habe. Er war mir noch lieber als der Wunderlich.

Dusek: Ja, die beiden sind nicht wirklich vergleichbar. Der hatte mehr Lyrik und mehr Dramatik, aber im Ebenmaß der Stimmführung, die Legatolinie des Wunderlich war in ihrer Art einmalig. Außerdem ist Wunderlich eine dieser Karrieren, wo noch viel hätte kommen sollen; er wäre sicherlich bis zum Lohengrin gekommen. Er hätte so viel Kapazität gehabt wie kaum ein Sänger, weil seine Stimme so einen schönen natürlichen Ansatz hatte, und die Volkslieder, die er gebracht hat!

Hubert Deutsch ist mit 70 Jahren von der Staatsoper in Pension gegangen nach einem erfüllten Leben. Wie lebt man als Opernpensionär? Was tut man da alles? Man geht in die Oper, man ist in Jurys, man fährt umher?

Deutsch: Ja, das stimmt alles. Ich war in vielen Wettbewerben in der Jury. Ich war z. B. beim Belvedere-Wettbewerb in Wien, beim Klassikmania-Wettbewerb in Wien, das ist ein kleiner Wettbewerb, der vor fünf Jahren begonnen hat. Frau Fally, die jetzt schon ein kleiner Star geworden ist, hat dabei den ersten Preis gemacht. Dann war ich fünfmal in Vercelli, einmal in Gütersloh bei Bertelsmann, einmal im Pamplona in Spanien und zweimal beim Domingo-Wettbewerb. Der erste war in Paris und der zweite war in Wien oder umgekehrt, das weiss ich jetzt nicht mehr. In Paris hat Nina Stemme den zweiten Preis gemacht, die inzwischen ein Superstar geworden ist.

Während dieses Gesprächs wurden verschiedene Plattenaufnahmen eingespielt:

„Tristan und Isolde“, Liebestod mit Anny Konetzni, Mitschnitt vom 2. 1. 1943. „Dalibor“, Duett mit Hilde Konetzni und Todor Mazarov, Mitschnitt vom 4. 12. 1942. „Walküre“, Ausschnitte aus dem 1. Akt, mit Hilde Konetzni und Max Lorenz, Mitschnitt vom 1. 12. 1943. „Aida“, 1. Akt, 2. Szene mit Leonie Rysanek, Jean Madeira und Hans Hopf, Mitschnitt vom 10. 5. 1956. „La Forza del Destino“, Schlussszene, mit Nina Stemme, Placido Domingo und Kwangchul Young, Schlusskonzert des ersten Domingo-Gesangswettbewerbes 1993.

Deutsch: Die frühen Mitschnitte aus der Staatsoper stammen von Ing. Hermann von May, der von Clemens Krauss als erster Tonmeister des Hauses1928 engagiert worden war.

Wien, 21. Mai 2008 Ernst A. Swietly