Tim Theo Tinn (TTT) erörtert:

Flieht Verstand zum „blöden Vieh“? Pandemie: Theater und sonstige Universen!

(Fortsetzung vom 2.4.2020,Onlinemerker, „Es geht was um die Welt“ https://onlinemerker.com/tim-theo-tinn-ttt-eroertert-wir-wissen-dass-es-dinge-gibt-die-wir-nicht-wissen-es-geht-was-um-die-welt/)

![]()

pixabay.com

COVID 19 kennt keine Grenzen – provoziert die Weltgemeinschaft! Wird Ursache-Wirkung Kausalität unverstanden suspekt zur Beschwörung einer zukünftigen Normalität, die Illusion bleibt? Werden Theater zwangsläufig ökonomischen Konsequenzen erliegen? Kann Blockade –Wehklagen einem neuen Aufbruch weichen? Wird es ein „weiter so“ langfristig geben? Kann Pippi-Langstrumpf: „Ich schaff mir die Welt, wie sie mir gefällt?“ noch gelten?

Viele Politiker sinken, manche singen: Andrea Nahles sang und sank.

„Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt!“

https://www.youtube.com/watch?v=y-4TXFkcJF0 (1,28 Min.)

Mit konträrer Angst vor menschlichem Leid und/oder wirtschaftlichen Konsequenzen wird im Trüben gefischt, düster, undifferenziert auf allen Seiten. Aktuelle Suche nach dem „Stein der Weisen“ pendelt zwischen 1. „höchstvorsorglich“ und 2. „vollem Risiko“, Lebendigkeit und Letalität/Tödlichkeit!

Zu 1: Weltwirtschaftskrise!!! zu 2: beim Risikoeintritt ebenso, kann Untergang der ganzen Menschheit bewirken. Falls 1 nur „Luftnummern“ sind, bliebe mit 2 mglw. alles im „grünen Bereich“!

TTT (nach Sokrates): „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“, will aber eigentlich Alles wie Alle, s. MAOM-Werbung, hier als Joke mit Walter Eschweiler:

https://www.youtube.com/watch?v=dR3qYZ1G3zw (11 Sek.)

Tatsächliche Experten, insbesondere aus der Virologie und angrenzenden Bereichen tendieren zu 1. Außerdem überschütten außerordentliche selbsternannte Koryphäen aus diffusem Umfeld (z.B. Soziologen, Psychologen, Philologen usw.) die Öffentlichkeit mit erstaunlichen Behauptungen und vagen Lösungen. Solange jemand fachlich nicht in der Lage ist, 1 und (!) 2 differenziert und kenntnisreich abzuwägen, sollte er sich an Sokrates s.o. orientieren. Man wird eine Meinung, aber kaum Wissen haben.

Es gibt im deutschen Strafrecht die Tatbestände Eventualvorsatz/bedingter Vorsatz: der Täter nimmt die Verwirklichung einer Gefahr in Kauf: „Ich hoffe zwar, dass nichts passiert, falls doch, so geschieht es eben.“ Außerdem überlagert das Grundgesetz jede untergeordnete gesetzliche Maßnahme: „Recht auf körperliche Unversehrtheit!“ Art. 2 Abs. 2 GG. Somit sind Verfechter der Maßnahmenverweigerung gegen die Pandemie latent kriminell, Ausführende umfassend, wenn es zu Schäden kommt.

Behauptungen erhöhter Sterberate durch vorsorgende Maßnahmen gegen Covid 19 werden nicht belegt. Auch wenn gesetzliche Regelungen Lockerungen bei Veranstaltungen etc. möglich machen, bleiben diese von Einschätzungen abhängig, sind kein Persilschein. Hat man sich geirrt, ist der Tatbestand grundsätzlich erfüllt. Aber: „Vor Gericht und auf hoher See …!“ Erfahrungsgemäß werden Gerichte nur bei massiven Auswirkungen oder Klagen aktiv.

Erkennbar hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel als Physikerin die Brisanz der Exponentialfunktion der Pandemie (Erläuterung s. u. „Weizenkornlegende“) verinnerlicht, folgt der Maxime „höchstvorsorglich“. Markus Söder, bayrischer Ministerpräsident, versucht dem juristischen und publikumsunwirksamen Dilemma zu entgehen, indem er ständig die Anweisung, die Bestätigung riskanter Maßnahmen vom Robert – Koch – Institut fordert (z. B. Fußball, Lockerungen etc.).

Durch sämtliche Medien geistert Jammern und Selbstmitleid Betroffener von Kontaktbeschränkungen. Weitgehende menschenschützende Vorsorge wird kaum begrüßt. Tatsächlich stimmen große Bevölkerungsteile lt. statistischen Erhebungen den Maßnahmen zu.

Beachtlich wird die Situation durch bisherige wirtschaftsfreundliche Positionen der deutschen Bundesregierung. So blieb z. B. Kriminalität von Autoindustrie und Banken zulässig und ungeahndet. Deren schamloses Agieren wird sogar von der Politik sanktioniert („Da könnte ja immer mal ein Aufsichtsratsposten etc. drin sein!“). Wenn nun alle Märkte in Wirtschaft und Industrie mit Duldung bzw. durch Maßnahmen der Bundesregierung flach liegen, kann das nur Zeichen von Brisanz der Ursachen sein.

TTT’s Darstellungen vom 2. 4. d.J. im Onlinemerker (s. o.) zu Weltwirtschaftskrise (gem. 1929/30ern), Euro-Untergang und Währungsreform finden nun häufiger Eingang in öffentliche Verlautbarungen.

Abwägung von Naturgesetzen zu Umständen derzeitiger Konsensrealität! (https://www.goethe.de/de/kul/ges/21480851.html).

Was ist natürlich, gewachsen, konstruiert, verwachsen, degeneriert? (z. B. ist die deutsche Theater-Dichte noch tragbar, ist das Virus Ursache und somit auslösend oder nur verstärkend für absehbaren Verfall, für Neuordnung von Theatern und weiten Teilen der Wirtschaft?)

Buddha: „Glaubt nicht dem Hörensagen und heiligen Überlieferungen, nicht Vermutungen oder eingewurzelten Anschauungen, …“ (Begrifflichkeiten: exponentielle Pandemie, Weizenkornlegende, Lockdown=Ausgangssperre? u.a.)

„Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment“. (Aktivismus, Plärren, Sabbern versus konstruktivem Handeln? Veränderung von Problem-Bewusstsein im „Hier und Jetzt“?)

- Delnon, Intendant Hamburg: „Wirklich Vertrauen fassen wird das Publikum wohl erst wieder, wenn wirklich ein Wirkstoff oder ein wirksames Medikament für alle erhältlich ist.“

Motorsportlegende H. J. Stuck: „Was jetzt zählt, ist doch nicht das Geld, sondern die Gesundheit. …. die Krise … als radikalen Neuanfang sehen. Wir haben die fetten Jahre gehabt. … bestens geeignet, um ein ordentliches Paket für die Zukunft zu schnüren.“

Peter Gelb, Intendant der New Yorker Met: … vertritt knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung: „Es ist schwer, mit dem Begriff Fairness zu argumentieren, wenn die Kunstform insgesamt ein Verlustgeschäft ist. Wer nennenswertes Talent hat, dem wird es auch gelingen, seine ökonomische Lage zu verbessern, weil er dann auch wirtschaftlichen Erfolg hat. Es ist auch nicht fair vorauszusetzen, dass Künstler automatisch subventioniert werden sollen, nur weil sie Künstler sind. Leider funktioniert unser Leben nicht so. Es gibt auch sogenannte Künstler, die vielleicht keine Künstler sein sollten, sondern etwas anderes mit ihrem Leben anfangen sollten. …Heutzutage verdienen die wirklich herausragenden Stars das meiste Geld mit Konzerten“.

Das Grundphänomen unserer Existenz ist natürliches, vitales Wachsen und Verlöschen nach bestimmten Regeln, nach Naturgesetzen. Trivial: wenn ein Glas fällt, dann sicher nach unten.

Es gibt auch jenseitige Entwicklungen als Ergebnis einer Zivilisation, die an manchen Punkten seit ca. 100 Jahren stagniert – z. B. im deutschen Theatersystem. TTT im Nov. 2019: „Benötigt man Theater-Bühnen, die in ihren organisatorischen Strukturen rückständig geblieben sind, während alle anderen darstellenden Künste in Film, TV, Internet usw. rasante Entwicklungen gemacht haben?“

Unsere Welt wird immerwährend über kurz oder lang von Naturgewalten/Urgewalten (Ursache – Wirkung Relationen, Kausalitäten) bestimmt. Ereignisse korrespondieren mit Zuständen.

Demnach bewirkt die Ursache für katastrophale wirtschaftliche Schieflagen (aktuell Corona) weltweite Armut, dem sich zwingend zunächst künstliche zivilisatorische Einrichtungen, wie z. B. mit über 80% subventionierte Theater (wichtig, aber nicht überlebenswichtig, Lebens- aber nicht Grundnahrungsmittel), fügen müssen. Dieser Vorgang ist natürliche Regelmäßigkeit, im Darwinismus natürliche Auswahl.

Öffentlich-rechtliche Theater, die nie aus eigener Kraft überleben konnten, wurden gegen Naturgesetze (besonders deutsche in weltweiter Überzahl) nun rd. 100 Jahre subventioniert, nicht länger. Eine Änderung ist natürliche Gesetzmäßigkeit, zumal diese Subventionierung nach der absehbar letzten vergleichbaren Weltwirtschaftskrise in den 1920/30er begann. Quantenmechanische Phänomene verdichten diese Urgesetze.

Kunst und Kultur wird immerwährend bestehen, aber vorläufig nicht mehr in so komfortablen, sich oft selbst beschädigenden Umständen (s. Inszenierungsqualitäten, bzw. deren Träger). Künstler (tatsächliche) sind exponierte Wesen! Der Automatismus Theater-Künstler und mögliche wirtschaftliche Unabhängigkeit, dürfte in den nächsten Jahren eingeschränkt sein (s.o. Peter Gelb), ebenso wie unbezahlbare Darbietungen auf Bühnen. Eine überladene deutsche Theaterszene mit 140 subventionierten Theatern (jede Eintrittskarte wird mit 133 € subventioniert, 2016) ist in eine Kosten-Spirale geraten, die in Zeiten knapper Kassen nicht zu stemmen ist.

Es sind Orchideen-Dasein wie Luxuszierpflanzen mit enormen Pflegeaufwand. Die Verlagerung in digitale Medien, Erweiterung von reinen Konzert-Angeboten und singulären szenischen Life-Aufführungen wird zwangsläufig sein.

Besonders in der BRD findet das Klagen über Corvid-19 Probleme auf hohem Niveau statt. Turbokapitalismus, inflationäre Theaterdichte, vergleichsweise hoher Lebensstandard führte in ein Anspruchsdenken, dessen Realität nun durch beschriebene Kausalitäten vor einem Neubeginn steht. Es gilt ein „ordentliches Paket für die Zukunft zu schnüren“, statt als „Kaninchen vor der Schlange“ zu verharren! S. o. Ausführungen vom 2. 4. d. J. „Es geht was um die Welt“ Weltwirtschaft etc. Selbstgenügsamkeit ist angesagte neue Wirklichkeit.

Philosoph E. Kant in „Kritik der reinen Vernunft“ 1781. „Kausalität ist als Denkform Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung. Dadurch, dass sie den (transzendentalen) Status einer Bedingung hat, ist sie gleichzeitig aber objektiv, das heißt allgemeingültig und notwendig …“

Hier steht auch die Fragwürdigkeit grundsätzlicher Überlebensfähigkeit weltweiter Wirtschaft. Sind wenige Wochen Unterbrechung auslösender oder beschleunigender absehbaren Verfall? Gilt Gleiches für Theater?

Börse ist überhaupt ein Konstrukt wider jede Natur (s. z.B. Kursentwicklung DAX im letzten Jahrzehnt). Es geht nicht um vitales Wirtschaftswachstum, sondern um Kursgeschacher mit üblichen Manipulationen. TTT vermutet aktuell: Kurse werden derzeit künstlich hochgehalten, für Wetten von „schrägen Vögeln“ auf Kurszusammenbrüche. Parasiten werden aus dem Untergang der Kurse/Wirtschaft Milliarden- Gewinne generieren – das ist in Deutschland immer noch erlaubt. S.: „So funktioniert die Spekulation auf fallende Kurse“ https://www.boerse.de/grundlagen/trendfolge/leerverkauf-26

Kierkegaard: Es gibt zwei Arten der Täuschung: … zu glauben, was nicht wahr ist, … nicht zu glauben, was wahr ist!

Pandemie: Ausbreitung Seuche, eines neuen Erregers, der sich leicht von Mensch zu Mensch weltweit ausbreitet. Gegensatz zur Epidemie.

Pandemie mit exponentiellem Wachstum: unbegrenztes bzw. freies Wachstum, Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus‘ ist für Laien kaum vorstellbar.

Beispiel s. Weizenkornlegende: Schachbrett + Weizenkörner:

Erstes Feld 1Korn, zweites das Doppelte, drittes wiederum die doppelte Menge, also 4 usw. Ergebnis: auf dem letzten (64.) Feld würden zig Trillionen (18 Nullen = 1.000.000.000.000.000.000) Körner liegen. Mehr als alles Getreide der Welt!

1 Trillion sind 1.000.000 Billionen – 1 Billion sind 1.000 Milliarden – 1 Milliarde sind 1.000 Millionen! Bleibt diese Legende nur mathematisches Planspiel?

Aktuell wird so eine Entwicklung schon als Grund für Lockerung bisheriger Restriktionen betrachtet, wenn sich also jede Infizierung nur verdoppelt. Hier entsteht Verständnis für zeitliche Streckung der Verläufe.

Augenmaß: Fähigkeit, in angemessener Weise zu handeln; Besonnenheit, Umsicht, Ermessensentscheidung unter Beachtung von Verhältnismäßigkeit, quantitativem Schätzen mit Berücksichtigung aller Fakten

Lockdown = Ausgangssperre! In der BRD gibt es nur Kontaktbeschränkungen = Contact restrictions, überall wird dramatisierend Ausgangsperre (Lockdown) publiziert.

Medienberichte zu Statistiken: Infizierte, Tote, Geheilte: Darstellungen sind nicht schlüssig, bzw. unvollständig, es fehlen Bezugsgrößen. Reale Einschätzungen sind nur in Verbindung mit den tatsächlichen Untersuchungen/Testungen substanziell. Hätte man also je 1000 Infizierten auch nur 1000 Untersuchungen gemacht …? Wie viele vo n 83 Mio. deutschen Staatsbürgern sind untersucht?

Todesfälle bleiben ohne Bezugsgröße relativ: langjährige statistische Mittel insgesamt, Differenzierung nach erkannten oder Dunkelziffer-Infizierungen, massiven Vorerkrankungen/ Risikogruppen, Alter usw.?

Heilungsstatistik scheint irreführende Sicherheit vorzutäuschen, solange nur auf erkannte Infizierungen ohne Dunkelziffer abgestellt wird! Experten gehen davon aus, dass die offiziell bestätigten Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionsfälle abbilden, Forscher der Universität Stanford vom 50- bis 85fachen. Studie im kalifornischen Silicon Valley: 50mal mehr Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert als offiziell diagnostiziert.

„Legt man für eine Hochrechnung etwa die Zahl von fast 6.700 SARS-CoV-2-assoziierten Todesfällen in Deutschland zugrunde, so ergäbe sich eine geschätzte Gesamtzahl von rund 1,8 Millionen Infizierten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Bonn. Damit wäre Dunkelziffer bundesweit mehr als zehnmal höher als aktuell offizielle Corona-Fälle. (Quelle 4.5.2020: https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/heinsberg-coronavirus-studie-endergebnisse-34670504)

Gießkannenprinzip: …Verteilung ohne eingehende Prüfung des tatsächlichen Bedarfs „wie mit einer Gießkanne“ ohne zu gewichten. Das nahezu kontinuierliche Abnicken jedweder Forderung nach staatlicher Unterstützung vertieft den Eindruck, dass beliebige Geldmengen (s. Ausführungen vom 2. 4. Onlinemerker s.o. Inflation) hemmungslos verteilt werden, ohne Rücksicht auf Währungssicherheit. Das impliziert steigende Inflation und Währungsreform, da diese immer schon ein staatliches Instrument zur eigenen Schuldenbefreiung war.

„Dass das nicht gutgehen kann, ahnen viele Deutsche und fürchten das Schlimmste. … jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte …, wie nah denn die Währungsreform sei. „Wenn man den Menschen sagen würde, dass der Euro weder durch Gold noch sonst wie gedeckt ist … hätten sie noch mehr Angst. Auf jeden Fall müssen sie sich wohl von früheren Gewissheiten verabschieden“. S. Focus 2010 https://www.focus.de/magazin/archiv/titel-was-passiert-bei-einer-waehrungsreform_aid_516404.html

Ergänzendes: Corona soll gefährliche Kinderkrankheit auslösen. Ersterkrankung schafft keine Immunisierung, sondern schwächt Abwehrkräfte, Folgeerkrankungen werden mglw. gefährlicher. Spekulationen: im Wuhan-Institut für Virologie, größte Virusbank Asiens, könnte das Virus durch einen Unfall freigesetzt worden sein.

Herdenimmunität: Schutz durch weite Infektion der Bevölkerung, wenn dadurch Immunisierung Erkrankter erreicht wird. Gilt für Covid 19 mglw. nicht, es bleibt hohes Risiko.

Streaming-Angebote Musiktheater – kostenlos und überbordend: natürliche Marketingregeln belegen bei Übersättigung Rückgang zukünftiger Nachfrage.

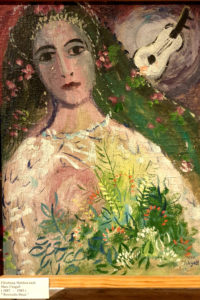

Prunk, Protz und Pomp von Theaterbauten

![]()

Nationaltheater München, Ionischer Saal, © Wilfried Hösl

Sind übliche Theater-Prachtbauten unabänderliche Notwendigkeit, immanent für dramatische Kunst – oder fragwürdige Überwucherung repräsentativer Publikumsansprüche?

Sind oder waren diese Gebäude unerlässliche oder nur charakteristische Ausstattung von Hochkultur: von meinungsbestimmenden Eliten genutzte, als besonders wertvoll akzeptierte Kulturleistungen – … der führenden Gesellschaftsschicht, des Bildungsbürgertums. (Wikipedia)?

Dieser Protz-Prunk findet sich auch bei vermögenden Proleten/Prolls im Privaten, s. Protz-Anwesen Donald Trump

https://www.gala.de/stars/news/donald-trump–in-dieser-protz-villa-wohnt-er-am-wochenende-21319824.html

Es gibt im führenden Musiktheater oft den Gegensatz des intellektuellen Standards: Publikum als Hochkultur-Träger werden optisch mit billigem Trash auf Yellow Press (Revolverpresse) – Niveau konfrontiert, der außerhalb deutungswütiger Kritiker nur noch Achselzucken erweckt (s. „Megageile Banditenshow“ des zukünftigen „Rings-Inszenators“ in Bayreuth).

Publikumstreue dürfte also auch aus repräsentativem Charakter einer „Audienz im Prunk-Protz“ vergangener Oberklassen resultieren. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, kein kunstinteressiertes. Gleiches Inszenierungsangebot in schmucklosen Zweckbauten wird soziale Schichtung des Publikums verändern, dieses mglw. aber auch reduzieren, wenn übliche Inszenierungen bisherige Wirksamkeit behalten.

Langfristig sollten, insbesondere in Zeiten knapper Kassen, dieser opulenten Musentempel in Traditionen höfischer Theater obsolet werden. Gesellschaftlich könnte anderweitige museale Nutzung wertvoll sein. Die Synthese aus historischer Bausubstanz und explodierenden Kosten für deren Erhaltung und synchroner aufwendiger Installation modernster Technik, für die diese Häuser nicht geschaffen wurden, muss eine Neuausrichtung begründen. Für die darstellende musikalische Kunst sind historische Musentempel keine Notwendigkeit.

(Bauherrenregel: Restauration alter Bausubstanz ist teurer als Neubau + Technik).

Fazit: erkennbar sind außer der möglichen Virus-Freisetzung durch ein Labor in China keine Fehlentscheidungen, weil zu vieles unklar ist. „Höchstvorsorglich“ schien einzige Variante. Rückblickend vermisst man ggf. differenzierteres Augenmaß, rückblickend …. dazu Soren Kierkegaard: „Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden“.

Menschen haben gezeigt, dass sorgsameres Schützen funktionieren kann, Öffnung der Restriktionen ist unvermeidbar.

Wirtschaft enttäuscht erneut in weiten Teilen, diesmal durch mangelhafte Stabilität. Somit wird angeregt, dass jedwede Unternehmung mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzlich verpflichtende Rücklagen für mindestens 2monatiges Überleben bilden muss, statt Gewinne durch Entnahmen zu verblasen und dann nach Steuergeldern zu schreien.

Theater sollte die Situation analytisch angehen, aktive Anpassung leisten, Inhalte mit seinen Wurzeln abgleichen und sich organisatorisch den nötigen Sprung von der Stummfilmzeit ins 21 Jahrhundert zutrauen.

Diese Erörterung erfolgte in tradierten Schlüssigkeiten, es kann alles anders kommen! Quantenenergien besagen, dass Teilnehmer/Beobachter ein Geschehen/ Ergebnis durch unbewusste energetische Kräfte beeinflussen können. S. Beobachtung beeinflusst Wirklichkeit – https://idw-online.de/de/news391

Mahatma Gandhi:

„Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt!“

Hoffentlich finden wir diesmal achtsame Bewusstheit, „Survival of the fittest!” und institutionalisierte Besorgnisträger werden abgeschafft.!

Tim Theo Tinn 7. Mai 2020

TTT‘s Musiktheaterverständnis ist subjektiv davon geprägt, keine Reduktion auf heutige Konsens- Realitäten, Yellow-Press Wirklichkeiten in Auflösung aller konkreten Umstände in Ort, Zeit und Handlung zu haben. Es geht um Parallelwelten, die einen neuen Blick auf unserer Welt werfen, um visionäre Utopien, die über der alltäglichen Wirklichkeit stehen – also surreal (sur la réalité) sind.

Profil: 1,5 Jahrzehnte Festengagement Regie, Dramaturgie, Gesang, Schauspiel, auch international. Dann wirtsch./jurist. Tätigkeit, nun freiberuflich: Publizist, Inszenierung/Regie, Dramaturgie etc. Kernkompetenz: Eingrenzung feinstofflicher Elemente aus Archaischem, Metaphysik, Quantentheorie u. Fraktalem (Diskurs Natur/Kultur= Gegebenes/Gemachtes) für theatrale Arbeit. (Metaphysik befragt sinnlich Erfahrbares als philosophische Grundlage schlüssiger Gedanken. Quantenphysik öffnet Fakten zur Funktion des Universums, auch zu bisher Unfassbarem aus feinstofflichem Raum. Glaube, Liebe, Hoffnung könnten definiert werden). TTT kann man engagieren.